I DOWNLOAD (free copyright – Licenza Estesa) in alta e altissima risoluzione (ottimizzata) possono essere utilizzati in vari modi.

Dalla stampa su diversi supporti (tela, carta, supporti rigidi, pellicola trasparente, supporti adesivi, T-Shirt, Poster ecc. ecc.),

fino alle elaborazioni elettroniche con programmi dedicati per esaltare la vostra creatività.

Free Copyright – Licenza Estesa, significa che potete utilizzare il File per i vostri scopi anche commerciali

(per esempio potete stampare, modificare e vendere posters, stampe, tazze, t-shirt, pubblicità ecc. ecc.

ad eccezione della vendita del File stesso.

In alcuni casi il download delle immagini può essere composto da più File.

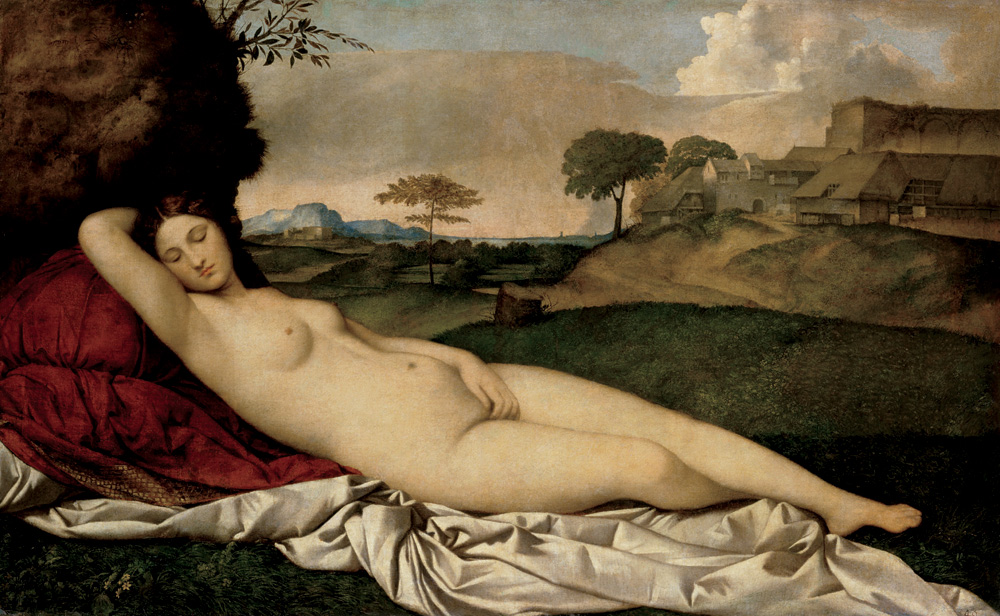

Venere dormiente

Autore: Giorgione e interventi di Tiziano

Download (free copyright – licenza estesa) ottimizzata

dimensioni file: 6128 × 3776 c.a. pixel

formato originale: 108,5 × 175 cm (altezza x larghezza) nelle opere pittoriche è consuetudine indicare prima l’altezza e poi la base.

La Venere dormiente, nota anche come Venere di Dresda, è un dipinto a olio su tela (108,5 × 175 cm) di Giorgione, databile al 1507-1510 circa e conservato nella Gemäldegalerie di Dresda. Esso venne poi completato e in parte ridipinto da Tiziano dopo la morte di Giorgione, nel 1511-1512 circa.

Storia

L’opera venne vista in casa di Girolamo Marcello da Marcantonio Michiel verso il 1525. Forse venne commissionata subito dopo le nozze del committente, nel 1507. Nella descrizione del Michiel si cita anche un Cupido, che doveva trovarsi a destra, coperto da un restauro ottocentesco. Lasciata probabilmente incompleta alla morte del pittore nel 1510, venne ultimata da Tiziano negli anni immediatamente successivi, come riportò Giorgio Vasari. Probabilmente a Tiziano fu richiesto di modificare il dipinto perché ritenuto troppo idealizzato, non adatto all’occasione matrimoniale: allora Tiziano inserì particolari che – come il morbido panneggio su cui posa il corpo nudo di Venere – accentuavano l’erotismo della rappresentazione.

La figura di Venere era stata probabilmente scelta per giustificare le pretese di discendenza della famiglia Marcello dalla Gens Iulia, che nell’Eneide è celebrata come stirpe nata dalla dea.

La composizione di quest’opera ebbe un’ampia risonanza innanzitutto a Venezia, dove venne ripresa da Tiziano (la celebre Venere di Urbino), Lorenzo Lotto (Venere e Cupido), Dosso Dossi (Pan e la ninfa), Domenico Campagnola e Palma il Vecchio (Ninfa in un paesaggio). Ispirò poi le generazioni di artisti seguenti, come Rubens, Ingres o Édouard Manet (Olympia).

Nel 1697 il mercante C. Le Roy la vendette ad Augusto di Sassonia, con attribuzione a Giorgione. Nell’inventario del 1722 è invece riferita a Tiziano e in quello del 1856 è piuttosto registrata come copia del Sassoferrato da Tiziano. In seguito l’attribuzione si assestò su Giorgione, ammettendo l’intervento di Tiziano.

Descrizione e stile

Ispirato a gemme antiche, o alle rappresentazioni scultoree greco-romane dell’Arianna dormiente e dell’Ermafrodito, la Venere dormiente di Giorgione iniziò un vero e proprio genere, ripreso da altri artisti veneziani. Forse si ispirò anche a una figura presente in una delle illustrazioni incise nella Hypnerotomachia Poliphili del 1499.

Il dipinto ritrae una donna nuda, languidamente addormentata all’aperto, distesa su un telo bianco e un cuscino coperto da un drappo rosso, sullo sfondo di un paesaggio aperto (le case sono identiche a quelle del Noli me tangere di Tiziano). Come hanno confermato le analisi ai raggi infrarossi, Tiziano dovette riparare alcuni danni riducendo il lenzuolo ed ampliando il manto erboso, con l’aggiunta del drappo rosso. I critici d’arte si sono trovati d’accordo sul fatto che la grande ombra scura dietro rappresenti l’orso bruno mediterraneo, chiaro simbolo di fortezza; inoltre curò il cielo e il paesaggio, che da allora usò come repertorio: si trova identico nel Noli me tangere di Londra e speculare nell’Amor Sacro e Amor Profano.

Nonostante il pesante intervento tizianesco, l’invenzione del soggetto è attribuita interamente a Giorgione, che dovette anche aver impostato l’andamento dolce del paesaggio che riecheggia le forme del corpo nudo. Sottili implicazioni erotiche si trovano nel braccio alzato di Venere e nel posizionamento della sua mano sinistra sul suo inguine, che riprende la posa della Venus pudica (Venere pudica), sebbene aggiornandola a una posizione distesa. Si tratta però di un’atmosfera misuratamente sensuale e sognante, molto diversa dalle interpretazioni che daranno gli artisti successivi del tema, dove la donna ben sveglia si rivolge spudoratamente allo spettatore, esibendo apertamente la propria nudità, a volte, pensate, senza neanche il gesto di coprirsi pudicamente.

Inoltre la Venere di Giorgione si distingue per la “brevità poetica”, ovvero la capacità di condensare il significato mitologico in pochi attributi essenziali, ridotti a un messaggio di immediata e durevole presa emozionale suscitata dal nudo idealizzato, che non esclude però l’allusione a significati più complessi. In altre raffigurazioni successive invece si perderà questa selettività di riferimenti, simbolici, arricchendosi di molteplici segnali iconografici.

L’artista

Giorgione, o Giorgio da Castelfranco, pseudonimo di Giorgio, o Zorzo (Castelfranco Veneto, 1478 circa – Venezia, 17 settembre 1510), è stato un pittore italiano, cittadino della Repubblica di Venezia, importante esponente della scuola veneta.

Nonostante la grande popolarità dell’artista in vita, la sua è una delle figure più enigmatiche della storia della pittura. Non ha firmato alcuna opera e la ricostruzione del suo catalogo, nonché la determinazione dei significati iconografici di molte sue opere, è oggetto di numerosi dibattiti e controversie tra gli studiosi. Fu attivo sulla scena pittorica veneziana per poco più di dieci anni, segnandola con un’apparizione repentina ma sfolgorante, che nella storiografia artistica ha poi assunto proporzioni leggendarie. Anche restringendo al massimo il suo catalogo e volendo ridimensionare i commenti iperbolici che seguirono la sua morte, la sua attività segnò sicuramente una svolta epocale nella pittura veneta, imprimendo una decisiva svolta verso la “Maniera Moderna”.

Il soprannome “Giorgione” era legato probabilmente alla statura fisica, alla sua altezza. Rimase sempre un artista sfuggente, inafferrabile e misterioso, tanto che a Gabriele D’Annunzio appariva “piuttosto come un mito che come un uomo”.

da Wikipedia

![]()